Historisches

aus und über Deutschkreutz

Marietta Blau, Ludwig Dux, Else Feldmann, Josef Floch, Joel Ha-Levi Fellner, Adolf Frankenburg, Natan Freuder, Carl Goldmark, Alexander Grünbaum, Andreas Heidelberger, Anton Huber, Anton Leser, Imre Nagy von Alsószopor, Adolf Seidler

Mehr oder weniger bekannte oder unbekannte Namen, deren Wurzeln in Deutschkreutz zu finden sind, ob aus ganz bescheidenen oder aus gehobenen jüdischen Familienverhältnissen stammend, machten sie Karrieren als Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, Regierungsbeamte, ...

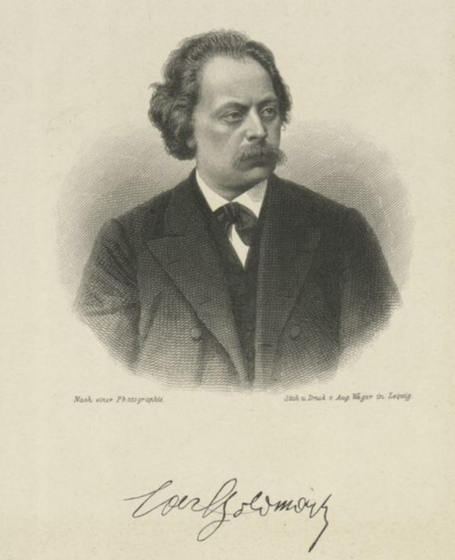

Carl Goldmark (1830-1915)

Zu Carl Goldmarks Familiengeschichte siehe den Menüpunkt Familie.

Goldmark-Gedenkhaus und Museum

In diesem Haus in der Hauptstraße 54 in Deutschkreutz wohnte die Familie Goldmark von 1834 bis 1850.

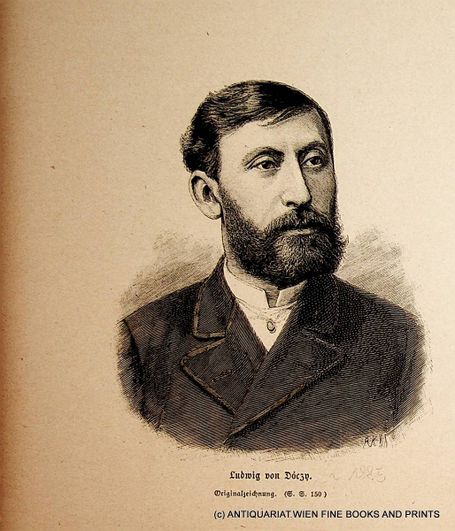

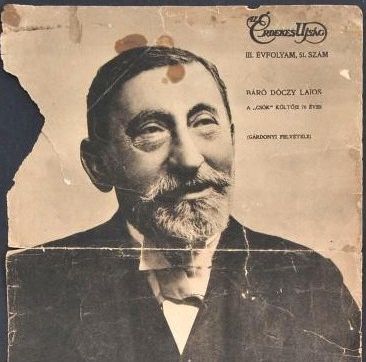

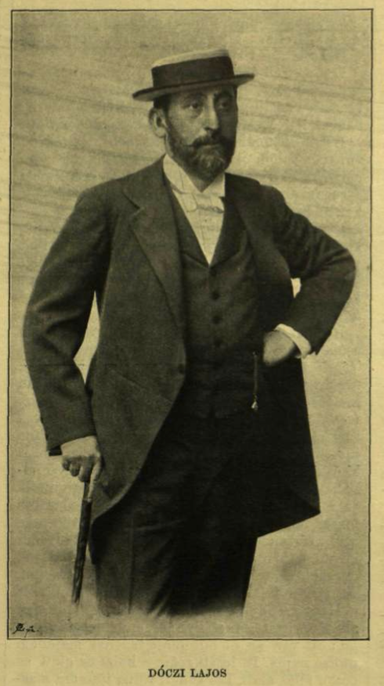

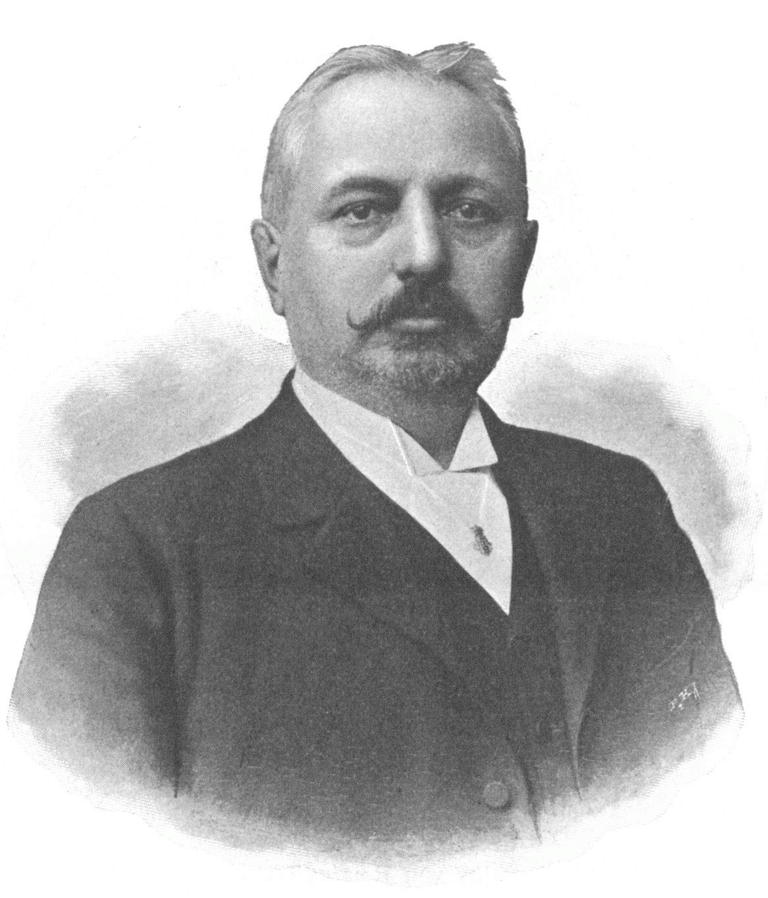

Ludwig Dux - Lajos Dóczy (1845-1919)

aus: Vasárnapi Ujság, 28. 03. 1897

Ludwig Dux wurde nach eigener Angabe am 1. Dezember 1845 in Deutschkreutz geboren, manche Quellen geben als Geburtsdatum den 27. oder 29. November 1845 und als Geburtsort Ödenburg an. Sein Vater Moritz Dux war Weinhändler und Kaufmann, die Mutter hieß Rosa, geborene Rosenberg. Seine Schulbildung erfuhr Ludwig am evangelischen Lyzeum in Ödenburg/Sopron, wo seinem damaligen Professor Karl Thiering schon auffiel, „dass der reichtalentierte Ludwig Dóczy – damals noch Dux – […] zu etwas höherem als zu einem Dorfgreisler geboren sei“ (Oedenburger Zeitung, 22. Juni 1910).

Nach seinen Jusstudien in Wien und Budapest arbeitete Dux als Journalist und Gerichtssaalreporter, sodann als Stenograph und Sekretär von Graf Gyula Andrássy, der ihn nach seinem Amtsantritt als k. u. k. Außenminister zum Hofrat (bzw. Ministerialrat) und Sektionschef im Außenministerium ernannte. Seine besondere Gesinnung und Hinwendung zum Ungartum sowie die Magyarisierungspolitik Andrássys veranlassten ihn, 1872 seinen deutschen (eig. lateinischen) Namen Dux in Doczi (ab 1900 in Dóczy) magyarisieren zu lassen. 1879 heiratete Lajos Doczi die erst 17-jährige Helene Mayer von Gunthof aus Wien, von der er sich 1891 wieder scheiden ließ. Im Jahr 1893 konvertierte er zum katholischen Glauben, ließ sich taufen und heiratete in zweiter Ehe Pauline Anna Dusl (19 Jahre alt) aus Hinterbrühl. 1900 wurde er in den Freiherrenstand (Baron) erhoben und trug forthin den Namen Ludwig Freiherr von Dóczy bzw. Baron Dóczy de Német-Keresztúr. 1902 trat er in den Ruhestand, um sich nun ganz der Schriftstellerei zu widmen. So schrieb er mehrere Schauspiele und Lustspiele („Der Kuss“, „Letzte Liebe“) sowie die Libretti zu Johann Strauss‘ Operette „Simplicius“ und dessen einziger Oper „Ritter Pásmán“. Zu seinen besonderen Verdiensten gehören Goethe- und Schiller-Übersetzungen ins Ungarische. Nicht zuletzt übersetzte er auch die Opern „Die Königin von Saba“, „Merlin“ und „Ein Wintermärchen“ seines Freundes und Landsmanns Carl Goldmark für das königliche Opernhaus in Budapest.

Ludwig Dux (Lajos Dóczy), stehend, ganz links © Johann Hofer/ONB Wien

Die österreichisch-ungarische Delegation am Berliner Kongress 1878 unter der Leitung von Außenminister Graf Gyula Andrássy (um den Tisch sitzend, in der Mitte)

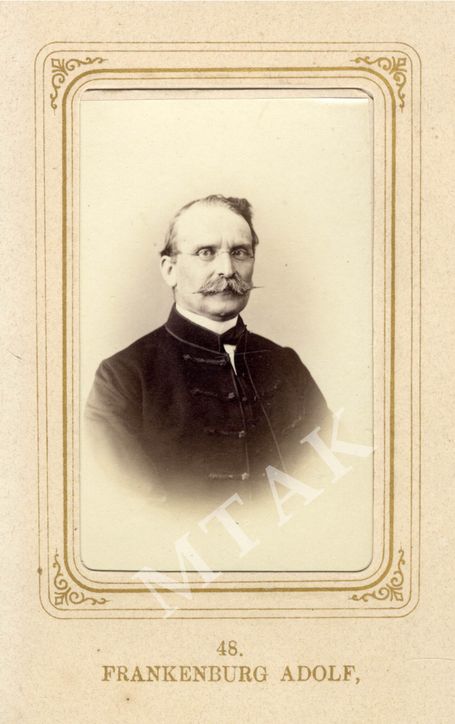

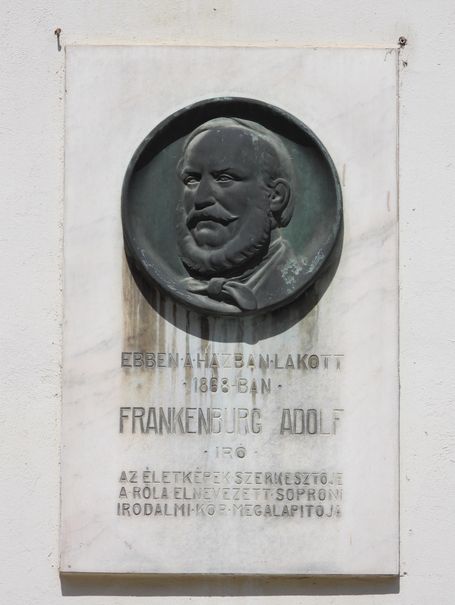

Adolf Frankenburg (1811-1884)

Adolf Frankenburg besuchte in Ödenburg das katholische Gymnasium, studierte Jus und wurde Sekretär Graf István Széchenyis in Zinkendorf, sodann Angestellter der königlich ungarischen Hofkammer. Schon seit seiner Gymnasialzeit war er mit Leidenschaft literarisch tätig, übersiedelte deshalb nach Budapest (1836) und gelangte hier als Journalist und Schriftsteller schnell zu großem Ruhm. Es sind vor allem Lustspiele, Parodien und humoristische Stücke, zunächst noch in deutscher Sprache, bald aber nur mehr auf Ungarisch. Frankenburg schrieb auch ausgiebig über die Fortschritte der Magyarisierung in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Életképek“ (Lebensbilder) sowie als Redakteur des „Pesti Hirlap“ (Pester Zeitung). Er wurde Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, ging 1847 nach Wien und blieb bis zu seiner Pensionierung 1868, ehe es ihn in seine alte Heimat nach Ödenburg zurückzog. Hier bezog er mit seiner Frau, der Opernsängerin Anna Carina* ein Haus, an dem heute noch eine Gedenktafel an den berühmten Bewohner erinnert. Adolf Frankenburg verstarb am 3. Juli 1884 in einer Heilanstalt in Eggenberg bei Graz im 73. Lebensjahr und wurde in Budapest beigesetzt.

*Katharina Gschmeidler: geboren am 15. November 1839 in Wien, gestorben am 7. Mai 1885 in Budapest.

Adolf Frankenburg, 1851 Lithographie von Franz Eybl Österreichische Nationalbibliothek

Frankenburg als Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissen-schaften Quelle: MTAK Ungar. Akad. d. Wiss.

Anna Carina, geb. Katharina Gschmeidler Quelle: Theatermuseum

Frankenburg-Gedenktafel in der St. Georgengasse, Sopron Foto: Johann Hofer

© Österreichische Nationalbibliothek

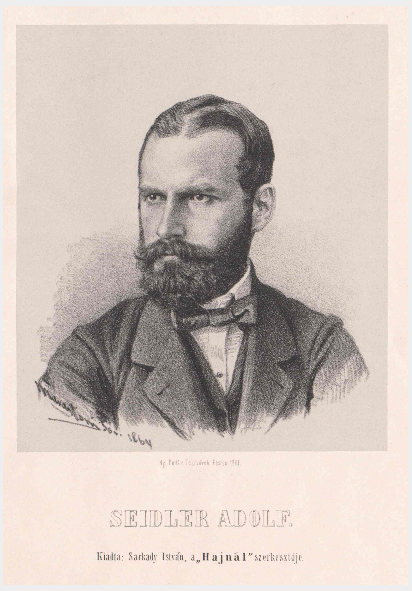

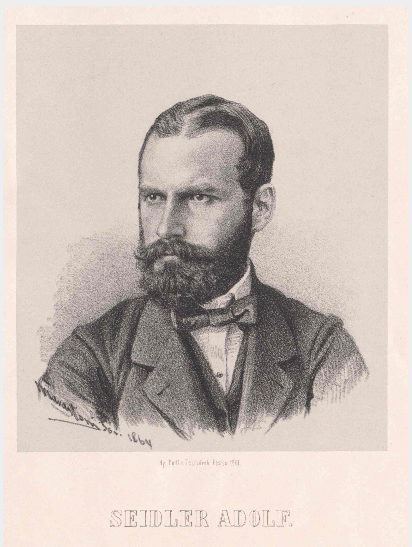

Baron Adolf v. Seidler

(1830 - 1905)

Am 15. Februar 1830 erblickte Adolf Seidler in Deutschkreutz das Licht der Welt, er war also gleich alt wie der berühmte Sohn der Gemeinde, Carl Goldmark. Man weiß zwar wenig über seine frühen Jahre und seine Ausbildung, umso mehr aber über seine berufliche Karriere und seinen Aufstieg in den Adelsstand und zum Millionär – „alles auf ehrlichem Wege“, wie es Lajos Doczy formuliert hatte.

Seidler begann seinen beruflichen Werdegang bei der Assecurazioni generali Lebensversicherung mit Sitz im damals österreichischen Triest und war somit am Aufbau des Versicherungswesens in der Habsburgermonarchie mitbeteiligt. 1859 heiratete er Mathilde v. Braumüller (1839-1914), Tochter des Gründers der renommierten k. k. Universitäts-Verlagsbuchhandlung und k. k. Hofbuchhandlung Braumüller; dieser Verlag existiert heute noch.

1862 wurde Adolf Seidler Leiter der k. k. priv. Österreichischen Creditanstalt-Filiale in Triest und begann damit, die Geschäftsbeziehungen in Handel und Gewerbe zwischen Triest und dem Orient, aber auch mit England zu vertiefen. Zwei Jahre später wurde er im Direktorium der neu gegründeten Anglo-Österreichischen Bank Leiter des Bankgeschäftes und trug zum Aufschwung dieses Instituts maßgeblich bei. Im Verlag seines Schwiegervaters Wilhelm Braumüller erschienen seine theoretischen Grundlagen „Ueber die Zinsenberechnung im Contocorrent bei Bankgeschäften“ (Vlg. Braumüller, Wien 1862). Seidlers organisatorische Fähigkeiten im Finanzwesen, seine genaue Börsenkenntnis sowie seine Beteiligungen an großen Finanztransaktionen brachten ihm auch beim Ausbau des österreichischen Eisenbahnwesens, beispielsweise der Lemberg-Czernowitz-Eisenbahn oder der Kronprinz-Rudolf-Bahn Ruhm und Reichtum. Zu seinen vielen Funktionen in den höchsten Gremien zählten die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Türkischen Eisenbahnen, der Anglo-Hungarian Bank in Budapest, der Österreichisch-Deutschen Bank in Frankfurt am Main sowie in verschiedenen Versicherungsgesellschaften.

Anton (Paul) Huber

(1852 - 1936)

Anton Leopold Huber, am 27. Oktober 1852 in Deutschkreutz No. 189 als Sohn von Leopold und Theresia Huber (geb. Uebelherr) geboren, besuchte die Akademie der bildenden Künste in Wien und wurde einer der ersten Sportfotografen in Österreich. Seine Aufnahmen von Pferderennen, ersten Automobilrallyes und Fahrradbewerben wurden u. a. in der illustrierten Zeitschrift „Sport und Salon“ veröffentlicht. Unter seinen Sportaufnahmen finden sich auch Fechter, Ringkämpfer und erste Nacktaufnahmen muskelbepackter Athleten. Daneben war Anton Hubers Atelier auch beim Militärpersonal sehr gefragt, unzählige Porträtaufnahmen von k. u. k. Offizieren geben Zeugnis davon. Das erste Fotostudio eröffnete er am 1. Jänner 1881 in der Langegasse 50 im 8. Wiener Gemeindebezirk, wenige Jahre später konnte er sich bereits im 1. Bezirk am Stephansplatz, am Stock im Eisen-Platz und in der Goldschmiedgasse sowie in der Margarethenstraße im 4. Bezirk etablieren. 1888/89 war Anton Huber bei Ausstellungen in Wien und Paris vertreten und er fungierte als Juror bei der Weltausstellung in Antwerpen im Jahr 1894. Der Hoftitel wurde ihm 1898 verliehen, 1903 wurde er Kammerfotograf des Erzherzogs Franz Ferdinand und erhielt vom Kaiser das Goldene Verdienstkreuz verliehen. Die Notiz in der Zeitschrift „Sport und Salon“ vom 28. März 1903 lautet:

„Dem k. und k. Hof-Photographen Herrn Anton Huber wurde von Sr. Majestät dem Kaiser das Goldene Verdienstkreuz mit der Krone verliehen. Herr Huber hat bereits vor Jahren durch seine prächtigen Militär- und Sport-Aufnahmen, von denen jede einzelne ein kleines Kunstwerk repräsentiert, sich einen hervorragenden Namen gemacht. Für seine ausgezeichneten Leistungen auf photographischem Gebiete ist ihm von hohen Stellen schon zu wiederholten Malen besondere Anerkennung zuteil geworden.“

Am Höhepunkt seiner künstlerischen und beruflichen Laufbahn beschäftigte er bis zu 18 Mitarbeiter. Im April 1923 verlässt Anton Huber mit seiner Familie die Wohnung Stephansplatz 2 und übersiedelt nach Großstelzendorf in Niederösterreich, wo er am 9. Feber 1936 verstirbt.

k. u. k. Hof- und Kammerfotograf Anton Huber

© "Sport und Salon", 28. 03. 1900

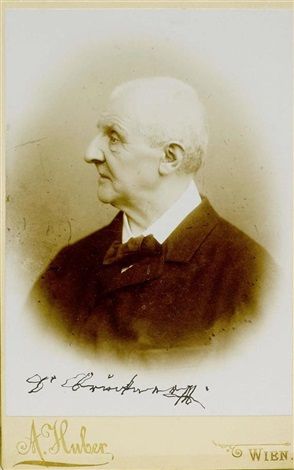

Anton Bruckner

Fotografie aus dem Atelier Anton Huber, um 1895

© Wienmuseum

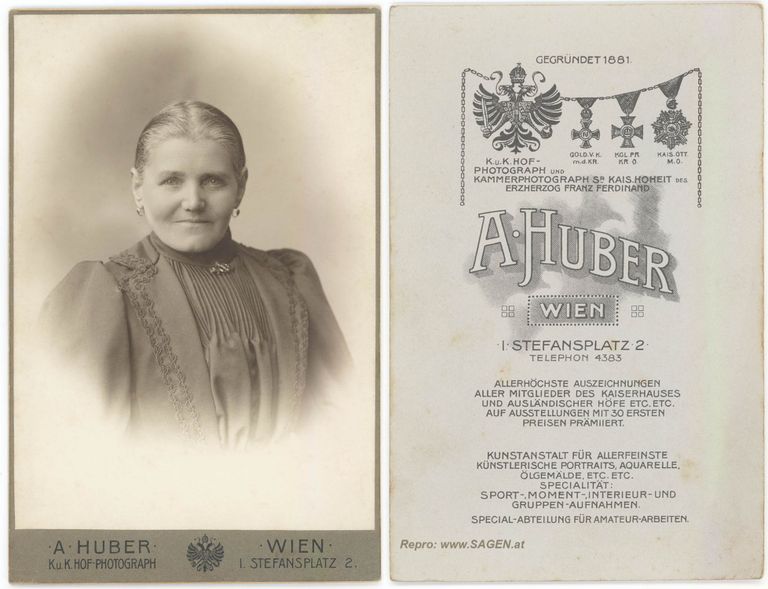

Damenportrait, Fotostudio Anton Huber, Wien

Quelle: www.sagen.de

Andreas Heidelberger / Endre Halmosy

In den Taufmatriken der Pfarre Deutschkreutz findet sich am 27. Oktober 1829 der Eintrag, dass Andreas [Heidelberger] als Sohn des Maurermeisters Karl Heidlberger und dessen Ehefrau Juliana Reischl von Pfarrer Johannes Harrer getauft wurde. Nach dem Jus-Studium an der Universität Wien und der Ausbildungsstufe als Rechtspraktikant bekam Dr. Andreas Heidelberger 1855 vom Justizminister eine Adjunktenstelle (Assistenzstelle) am Komitatsgericht in Raab/Györ verliehen. Drei Jahre später stieg er zu höheren Ämtern am Komitatsgericht Kaposvár auf. 1861 kam er wieder zurück in die Heimat und nahm eine Richterstelle am Ödenburger Komitatsgericht an. Im September 1866 erschien in der Buchdruckerei Carl Romwalter in Ödenburg/Sopron das juridische Werk über „Grundsätze des öffentlichen und mündlichen Civilprocesses“ von Dr. Andreas Halmosy. Im Übrigen machte sich Halmosy einen Namen als juridischer Fachschriftsteller, er schrieb Abhandlungen vor allem über privatrechtliche Themen und insbesondere auf dem Gebiet des Grundbuchwesens galt er als Fachautorität.

In dieser Zeit begann auch sein politisches Engagement für die ungarischen Interessen und Bestrebungen in der Habsburgermonarchie. Heidelberger, magyarisiert Halmosy, identifizierte sich mit dem Programm der Deákpartei (nach Ferenc Deák) und setzte sich 1867 für den Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn ein und wurde schließlich zum Reichstags-Abgeordneten gewählt. Bei den Wahlversammlungen und -kundgebungen war die Stimmung sehr aufgeheizt und es kam immer wieder zu Tumulten und Raufereien. Einer der schärfsten Mitstreiter um das Abgeordneten-Mandat war Graf Szechenyi, der die städtischen Wähler hinter sich wusste, während Halmosy die Mehrheit der Wähler vom Lande, mit starker Unterstützung durch die Dorfschullehrer, für sich gewinnen konnte. Im Eisenstädter Wahlbezirk setzte sich schließlich Graf Szechenyi mit Hilfe seiner mit Steinen und Keulen bewaffneten Anhänger durch. Aber Halmosy gab nicht auf und er wurde bei den Nachwahlen für das Unterhaus im Nagy-Baromer Bezirk (Großwarasdorfer Bezirk) des Ödenburger Komitats per Akklamation gewählt.

Seine berufliche Laufbahn setzte er fort, indem er 1868 zum Professor an der königlich-ungarischen Universität ernannt wurde, 1869 Sektionsrat im Justizministerium und 1870 Richter am Obersten Gerichtshof wurde. Als angesehenes Mitglied des Richterstandes brachte es Andreas (Endre) Halmosy bis zum Senatspräsidenten an der königlich-ungarischen Kurie.

Ein schwerer Verlust für ihn war der Tod seiner Gattin Stephanie (geb. Eisenbarth) am 1. Jänner 1875 im Alter von nur 27 Jahren. Er selber verstarb während eines Kuraufenthaltes in Salzerbad (Bezirk Lilienfeld, NÖ) am 21. August 1895. Der Leichnam wurde nach Budapest überführt und dort beigesetzt.